1.パート・アルバイトは正社員より解雇しやすいのか?

① パート・アルバイトだからといって、正社員より解雇しやすいわけではない

所定労働時間が同じ事業所に雇用されている正社員などと比べて短い労働者をパートタイム労働法上の「パートタイム労働者」といいます。他の法律上この定義が用いられることはなく、あくまで一般的に、フルタイム・終身雇用を前提とする正社員に対し、パートタイム(部分労働)・短期雇用を前提とする非正規従業員をパート、アルバイトと呼称することが多いということです。つまり、パート・アルバイトというのは会社が恣意的にそのように呼称しているだけであり、そのことを理由として正社員より解雇がしやすいと考えるのはまったくナンセンスで、当然、労働基準法の解雇予告に関するルールも適用されます。とはいえ、過去の判例によると「一定の条件」を満たす場合、パート・アルバイトを正社員に優先して解雇できるものとしたものもみられます。この一定の条件とは、契約の形態(有期か無期か)、業務の恒常性の程度、地位の基幹性の程度などにより、臨時的な雇用であるとみられるかということです。

② 契約期間途中での解雇はある意味正社員より厳しい

パート・アルバイトの雇用契約に期間の定めがある場合、やむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています。契約期間の途中に限って言えば、パート・アルバイトは終身雇用の社員以上に身分を保証される面があります。もし、期間の途中で解雇しようとするならば、残りの期間の雇用を金銭で精算しなければならない場合もあるでしょう。

2.パート・アルバイトは契約期間満了または雇い止めとして対処するのがスマート。

① 自動的に契約が終了するケース

パート・アルバイトが雇用契約の期間満了をもって退職となされるかについては、その契約を締結した時点において、契約更新に関し会社側とどのような合意がなされたかが問題となります。まず、単発の雇用契約として締結され、別段、契約更新に関する定めがないような場合については、契約期間が終了した時点で当然に退職となります。あるいは、更新後の契約であっても、その契約をもって最終とし、契約更新を行わない旨の定めがなされていれば、やはり契約期間が終了した時点で退職となります。ちなみに、契約を締結する際にパート・アルバイトがその契約をもって最終とする旨に合意しないこともありますが、契約更新を行わない会社側の意思をその際に明確に通知しておけば、解雇予告としての効力をもつこととなり、契約更新ができないことに相当な理由(詳細は下記)があれば、有効な雇い止め(解雇)とは認められます。

② 雇い止めが認められるケース

パート・アルバイトの契約期間終了をもって雇い止め(解雇)とできるかについては、まず、過去の判例をベースとした労働契約法第19条により、以下の事情に照らして判断されます。

・一定期間で作業終了が予定される補助業務など、業務の臨時性が認められる。

・「パート」「アルバイト」など契約上の地位が一時的、臨時的なものである。

・会社側から長期勤続を期待させるような言動はなかった。

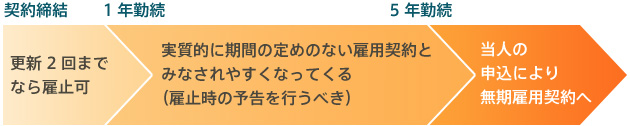

・契約更新の回数が2回まで、かつ1年を超えて継続勤務していない(これを超える程度により、雇い止めが認められづらくなります)。

・契約更新の手続きが形骸化しておらず、毎回行われている(自動更新など以ての外です)。

・他のパート・アルバイトにも雇い止めがなされている。

その上で、契約の更新を判断する旨の条項(業務量、経営状況やパート・アルバイトの能力、勤務成績、勤務態度など)が契約書に記載されている場合、その内容も満たしていなければ雇い止めを行うことができません。そうした条項を設けることは一見、雇い止めのハードルを上げるようにも見られるのですが、雇い止めを判断するにあたって(契約更新ができない)相当な理由が必要とされるため、項目を絞って基準を設けておくことは有用と言えます。なお、国の指針によると、契約更新の回数が3回以上、または1年を超えて継続勤務を行っているパート・アルバイトについては30日前に雇い止めの予告をすべきものとされています。これは義務ではありませんが、のちのトラブルを予防するためには心がけておいた方がよいでしょう。

3.期間の定めのないパート・アルバイトを解雇することはできるのか?

① 実質的に期間の定めのない契約とみなされるケース

パート・アルバイトの雇用契約が以下に該当する場合、「実質的に期間の定めのない契約」とみなされ、雇い止めを行うには、客観的かつ合理的な理由があり、社会通念上相当でなければなりません。

・当該事業において業務が定まって変わらず、業務の恒常性が認められる。

・「準社員」「店長補佐」など契約上の地位が一時的、臨時的なものでない。

・会社側から長期勤続を期待させるような言動があった。

・契約更新の回数が3回以上、かつ1年を超えて継続勤務している。

・契約更新の手続きが形骸化している(自動更新など)。

・他のパート・アルバイトに雇い止めがなされたことがない。

とはいえ、解雇に際し正社員と同じ程度の回避義務が求められるというのではなく、過去の裁判例によると、フルタイムの労働者の地位とパートタイムの労働者の地位とは、そこに自からの差異があり、使用者が企業経営の必要から労働者の整理を行おうとする場合は、まずパートタイムの労働者を先にして、その後フルタイムの労働者に及ぼすべきものであり、それを逆にすることは原則として許されない(春風堂事件 東京地判 S42.12.19)とされています。つまり、会社が経営上の必要から人員整理を行おうとする場合、パート・アルバイトの雇用契約が実質的に期間の定めがないとみなされるケースであっても、正社員に優先して解雇して差し支えないということです。

② 無期雇用契約への転換を求められるケース

平成24年に行われた労働契約法の改正により、パート・アルバイトの有期雇用契約が反復して更新され、通算5年を超えた後に本人から申し込みがあった場合、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換しなければならないというルールが新たに設けられました。まだ対象となる労働者が出ていないため、実務上の詳細は不明なところがありますが、「期間の定めのない労働契約」とは、先ほどの「実質的に期間の定めのない契約とみなされる」労働契約を法的な権利として明確にしたものとみられます。通算5年の期間は平成25年4月1日からカウントするため、最も早くて平成30年4月1日からこうしたケースが出てきます。この期間の定めのない労働契約へ転換したパート・アルバイトに関しては、もはや雇い止めの概念はなく、正社員のように客観的かつ合理的な理由がなく、社会通念上相当であると認められなければ解雇することはできないとされています。

|